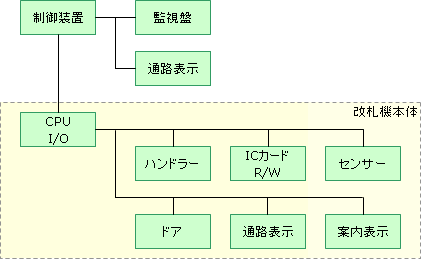

構成

典型的な自動改札機の構成は下図のとおりです(一部簡略化)。

利用客の目に見える本体以外にもいくつかの装置が存在します。

改札機本体

ハンドラー

投入された乗車券の搬送、読み書きを行う装置です。

投入された乗車券の搬送、読み書きを行う装置です。

投入口の例です。かつて阪急電鉄で使用されていた機械では、左利きの利用者に考慮して5度の傾きがつけられていました。

阪急電鉄

仙台市交通局

東京都交通局

続いて、取出口の例です。阪急電鉄のように取出口付近にカメラが設置されている機械も存在します。

京阪電気鉄道

叡山電鉄

阪急電鉄

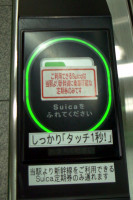

ICカードR/W

アンテナ部分にはゴム製のクッションが取り付けられており、機械の破損を防ぐようになっています。最近ではQRコードにも対応した改札機も出てきています。

ICカードR/W(東日本旅客鉄道)

ICカードR/W(阪急電鉄)

QRコード・リーダー(沖縄都市モノレール)

センサー

改札通路を通過する旅客を検知するためのセンサーです。かつては光電管が使用されたこともありましたが、現在は赤外線を使用しています。改札機筐体の数カ所にセンサーが組み込まれています。

改札通路を通過する旅客を検知するためのセンサーです。かつては光電管が使用されたこともありましたが、現在は赤外線を使用しています。改札機筐体の数カ所にセンサーが組み込まれています。

写真では、黒いバーに見える紫色の点がセンサーです。

ドア

初期の頃は単純に開閉するだけでしたが、最近では動作速度の制御が行われ、人間との衝突時にも衝撃が少なくなるよう改良されています。

簡易式の機械の場合はドアがありません。

通常幅(西日本旅客鉄道)

幅広型(千葉都市モノレール)

通路表示

以前は、電照(電球を使用)が多かったのですが、近年ではLEDマトリクスによる表示が多いです。通路によっては、固定表示の場合もあります。

○×のほかに矢印やアイコンによる表示が行われます。

固定表示(近畿日本鉄道)

電照式(阪急電鉄)

LED(仙台市交通局)

LED(京成電鉄)

フルカラーLED(首都圏新都市鉄道)

案内表示

切符の取出口先にあるのが一般的ですが、新幹線改札機のように投入口にある場合もあります。切符の残額やエラー原因などが表示されます。

LED、プラズマ・ディスプレイ、カラー液晶が使用されています。

LED(横浜市交通局)

プラズマ・ディスプレイ(札幌市交通局)

カラー液晶(東海旅客鉄道)

カラー液晶(西日本旅客鉄道)

周辺機器

制御装置

自動改札機の動作を制御する装置です。改札機とネットワーク接続することにより、運賃改訂時の情報を伝送することも可能です。また最近では、後方に存在するICカード用サーバーなどともこの装置を通じて接続されているものと思われます。

自動改札機の動作を制御する装置です。改札機とネットワーク接続することにより、運賃改訂時の情報を伝送することも可能です。また最近では、後方に存在するICカード用サーバーなどともこの装置を通じて接続されているものと思われます。

駅事務室内に設置されることが多いため、目にする機会はそう多くありません。写真の青いボックスは、大阪市高速電気軌道(旧・大阪市交通局)での設置例です。

監視盤

改札機の稼働状況を監視する装置です。エラー発生時にその内容を表示可能です。通路方向の制御(入出場)やリセット操作も行うことができます。

改札機の稼働状況を監視する装置です。エラー発生時にその内容を表示可能です。通路方向の制御(入出場)やリセット操作も行うことができます。

改札口の駅係員の手元に設置される場合がほとんどです。

通路表示

改札通路の天井に設置される装置です。最近は撤去、もしくは当初から設置されない傾向にあります。

電照式(静岡鉄道)

電照式(阪急電鉄)

固定表示(旧・大阪市交通局)

可変パネル(東武鉄道)

LED(ゆりかもめ)